|

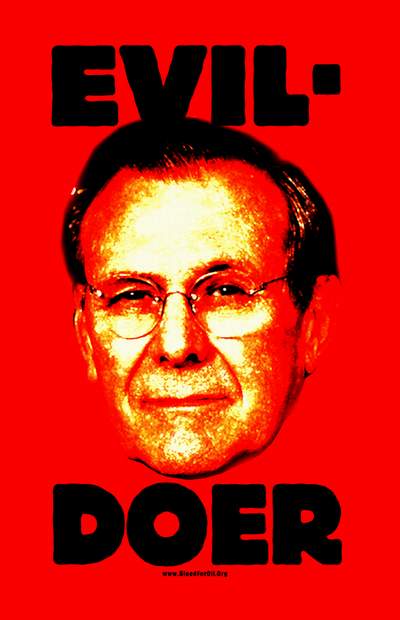

L'AFFAIRISTE MANIPULATEUR DES POLITIQUES

De Nixon en passant par Bush père et fils, Rumsfeld a toujours oeuvré dans les coulisses du pouvoir pour mener à bien ses affaires. Celui que l'on surnomme Don ou Rummie a plus d'un tour dans son sac. Voilà plus de 40 ans qu'il a commencé à tisser un réseau machiavélique qui n'a jamais cessé de s'étendre dans le business. Si vous prenez des substituts au sucre ou aspartame, c'est à lui que vous le devez mais il faut que vous sachiez que ce produit n'a jamais été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA)qui réglemente le marché des aliments et des médicaments car la toxicité de cet ersatz était plus que probable. Il provoquait des tumeurs au cerveau aux rats en laboratoire. Don a donc fait fortune en mettant sur le marché quelque chose qui fait plus de mal que de bien. Mais quand on aime le profit qu'a-t-on à faire du genre humain ? Les détenus torturés ou massacrés à Abou Graib est un autre exemple de l'amour que porte aux hommes Rummie... attention danger.

Derrière le politique, le businessman

La face cachée de Donald Rumsfeld

On connaît le secrétaire à la Défense, celui qui aujourd’hui doit rendre des comptes pour les tortures en Irak. Mais pour comprendre le personnage – et les dérives actuelles du Pentagone –, il faut se plonger dans les archives de la Bourse américaine. C’est là qu’on découvre une étonnante carrière d’homme d’affaires faite de liaisons dangereuses entre public et privé

Pour une fois, Donald Rumsfeld s’est départi de son fin sourire. Auditionné le 7 mai par le Sénat américain, le secrétaire à la Défense de l’administration Bush a dû reconnaître sa «responsabilité» dans les humiliations et les tortures infligées aux détenus irakiens à la prison d’Abou Ghraib. Mais le premier des faucons qui règnent au Pentagone n’a pas démissionné. N’hésitant pas à se défausser sur son état-major, l’inflexible «Rummie» s’est drapé dans ses convictions. Rien d’étonnant à cela, car ce diplômé de Princeton qui roule sa bosse à Washington depuis quarante ans est l’un des piliers du camp ultraconservateur. Il en incarne jusqu’à la caricature la doctrine: moralisme belliqueux en politique et ultralibéralisme en économie. Avec ses dérives: à commencer par la confusion entre la gestion des affaires de l’Etat et le business privé.

Depuis ses débuts dans le sillage du président Nixon, à la fin des années 1960, Rumsfeld mène une double carrière: l’homme politique cache un homme d’affaires. C’est le secret de «Don». Celui que les médias américains, occupés à encenser le chef de guerre qui prit le manche après les attentats du 11 septembre, n’évoquent qu’à demi-mot. Un étrange tabou. Car l’épluchage de la déclaration de patrimoine déposée par le secrétaire à la Défense lors de sa prise de fonctions en 2000 (un pavé de 50 pages!) permet de constater que ce multimillionnaire est bel et bien le chef de file d’un réseau qui navigue depuis quarante ans entre les conseils d’administration de la corporate America et les officines gouvernementales. Les archives de la SEC (le gendarme de la Bourse américaine) et l’étude des documents déclassifiés de l’administration démontrent également que Rumsfeld et les siens sont passés experts dans le maniement des revolving doors, ces «portes tournantes» qui permettent d’effectuer de fructueux allers-retours entre privé et public.

En obtenant des modifications des lois ou en influant sur les décisions de l’administration au nom des méthodes et des comportements propres au business, Rumsfeld et les républicains d’extrême droite ne font souvent que satisfaire leur appétit financier. Depuis le nettoyage des treillis jusqu’à la formation des policiers irakiens, depuis l’alimentation des GI jusqu’à la collecte de renseignements, rares sont les fonctions militaires, à l’exception de la guerre proprement dite, qui n’ont pas été déléguées à des sous-traitants privés. Et rares aussi ces sous-traitants qui ne comptent pas dans leur conseil d’administration quelques éminentes figures ultraconservatrices. Dernier exemple en date : selon l’enquête interne conduite par l’armée américaine, le Pentagone a été jusqu’à sous-traiter à une société privée – Caci International – les interrogatoires des détenus d’Abou Ghraib. Parmi les administrateurs de Caci on trouve le général Larry Welch, ancien chef de l’US Air Force et vieille connaissance de Donald Rumsfeld. En mars 2003, il l’avait désigné pour conduire l’évaluation d’un plan d’armement futuriste, doté d’un budget de 15 milliards de dollars et dont Caci International est aujourd’hui l’un des principaux bénéficiaires. Le fait que le général Welch, auditeur «indépendant» d’un programme gouvernemental, soit aussi l’administrateur d’une compagnie profitant de ce programme n’a semble-t-il pas choqué M. Rumsfeld. Ce que l’on sait moins, c’est que ces liaisons dangereuses ont ponctué toute sa carrière.

1962-1977

les débuts d’un «Nixon boy»

Donald Rumsfeld, dit «Rummie», né à Chicago en 1932 et diplômé de la prestigieuse université de Princeton, débute en 1960 comme consultant pour la banque d’investissement AG Becker. Doué et ambitieux, il se lance dans la politique en 1962 en se présentant aux élections législatives dans le 13e district de l’Illinois, une banlieue aisée de Chicago. Son équipe de campagne est une sorte de Who’s Who de l’économie locale. On y trouve notamment Edgar Jannotta, associé au sein de la banque d’affaires William Blair, qui accompagnera «Rummie» dans tous ses raids entrepreneuriaux; Dan Searle, héritier de la firme pharmaceutique Searle; ou encore Jeb Stuart Magruder, un ancien vendeur de pâte à papier, qui sera plus tard l’un des communicants de Richard Nixon et l’un des principaux inculpés dans l’affaire du Watergate. Donald Rumsfeld remporte les élections, devient député à l’âge de 29 ans et poursuit son ascension politique. Richard Nixon, issu comme lui de la moyenne bourgeoisie des affaires, le nomme en 1969 à la tête de l’OEO (Office of Economic Opportunity), une agence de lutte contre la pauvreté, léguée par le précédent gouvernement démocrate. Son rôle y aurait été, si l’on en croit le témoignage d’un ancien dirigeant de l’OEO, d’épurer l’agence fédérale (fermée par Nixon en 1973) de ses «gauchistes» ou perçus comme tels. Quoi qu’il en soit, il se constitue à ce moment-là l’armature d’un réseau qu’il ne cessera par la suite d’étendre.

Les deux adjoints de Rumsfeld à l’OEO ont pour nom Dick Cheney, l’actuel vice-président des Etats-Unis, et Frank Carlucci, aujourd’hui patron du groupe financier Carlyle, l’un des principaux bénéficiaires de l’augmentation actuelle des crédits militaires. En 1970, Donald Rumsfeld quitte l’agence anti-pauvreté pour devenir conseiller spécial du président Nixon puis, après le Watergate, secrétaire à la Défense dans le gouvernement de Gerald Ford. La victoire de Jimmy Carter à l’élection présidentielle de 1976 le renvoie à la vie des affaires.

1977-1985

une fortune dans le faux sucre

En juin 1977, les parrains de sa première campagne électorale, Dan Searle et Edgar Jannotta, offrent à Donald Rumsfeld la présidence du groupe Searle. Le fabricant pharmaceutique se trouve à cette époque en fâcheuse posture. Depuis dix ans, la Food and Drug Administration (FDA), qui réglemente le marché des aliments et des médicaments, refuse l’agrément d’une molécule, l’aspartame, que Searle espère vendre comme un susbstitut au sucre. La FDA demande même l’ouverture d’une procédure pénale après avoir découvert de nombreuses erreurs dans les tests de toxicité présentés par Searle.

Mais l’arrivée de Rummie coïncide avec une série d’événements heureux pour la compagnie. D’abord, Samuel Skinner, le procureur chargé de diligenter l’enquête pénale, démissionne de ses fonctions et rejoint en juillet 1977 le cabinet d’avocats de Searle. L’enquête est abandonnée. Puis, en 1981, Ronald Reagan, tout juste élu président des Etats-Unis, nomme à la tête de la FDA un quasi-inconnu, Arthur Hull Hayes, ancien chercheur pour le Pentagone. Donald Rumsfeld s’est toujours défendu d’avoir interféré dans cette nomination. Un élément rapporté par l’agence United Press International pourrait amener à penser le contraire. Selon une commerciale de Searle, Donald Rumsfeld aurait déclaré à sa force de vente en janvier 1981 qu’il ferait jouer ses relations et veillerait à ce que l’aspartame soit approuvé avant la fin de l’année…

Qu’il ait été ou non formulé, le vœu est en tout cas exaucé. En juillet 1981, Arthur Hull Hayes autorise la mise sur le marché de l’aspartame, passant outre à l’avis du comité scientifique mandaté par la FDA: celui-ci avait jugé que le produit ne devrait pas être commercialisé, en raison des cas de tumeur cérébrale apparus chez les rats, au cours des tests menés par Searle. Qu’à cela ne tienne, en juillet 1983, Arthur Hull Hayes étend l’autorisation aux boissons et sodas… puis démissionne et se fait embaucher par le cabinet de relations publiques de Searle!

Les ventes d’aspartame, vanté pour ses vertus anticaloriques, s’envolent. En 1985, Monsanto rachète Searle pour 2,7 milliards de dollars. Le rôle d’intermédiaire est joué par la banque d’affaires William Blair, que dirige désormais Edgar Jannotta. Donald Rumsfeld, de son côté, empoche une plus-value d’environ 5 millions de dollars et rejoint William Blair à un poste de conseiller.

En vingt ans, la FDA a enregistré plusieurs milliers de plaintes attribuant à l’aspartame des maux variés (migraines, trous de mémoire, troubles de la vision...). Et en Californie trois procès viennent d’être engagés par des associations de consommateurs contre plusieurs géants agroalimentaires. De son côté, la communauté scientifique est divisée, un camp plaidant pour l’innocuité et un autre le rangeant dans la catégorie des neurotoxiques.

L’avenir dira si les soupçons à l’encontre de l’aspartame étaient fondés. Cela en tout cas n’a pas empêché ses promoteurs initiaux de continuer à développer leurs affaires: Samuel Skinner, le procureur fédéral qui avait opportunément rejoint le cabinet d’avocats de Searle, est devenu le directeur de cabinet de George Bush senior. Et aujourd’hui il est, entre autres, administrateur d’Express Scripts, une société de conseil pharmaceutique qui vient d’obtenir du gouvernement Bush (junior) l’accès à un lucratif marché de courtage en médicaments. Arthur Hull Hayes, lui, est entré dans le top 100 des millionnaires de la biotechnologie. Il est administrateur de plusieurs sociétés pharmaceutiques qui toutes se signalent par une politique agressive de privatisationdu patrimoine humain : Myriad Genetics a fait scandale en déposant des brevets sur deux gènes humains et Napro Biotherapeutics (où siège aussi Richard Perle, un proche conseiller de Donald Rumsfeld) a obtenu de la FDA le droit de vendre une molécule élaborée par des labos publics.

1983

voyageur de commerce à Bagdad

Tandis qu’il est encore PDG de Searle, Donald Rumsfeld effectue une «mission» diplomatique pour le compte de George Shultz, secrétaire d’Etat dans le gouvernement de Ronald Reagan. En décembre 1983, il est l’envoyé spécial des Etats-Unis à Bagdad, où il rencontre Saddam Hussein. Interrogé par CNN en septembre 2002 sur la raison de cette visite, Rumsfeld a répondu qu’il s’agissait, entre autres, de le mettre en garde contre l’utilisation d’armes chimiques dans la guerre contre l’Iran. Pourtant le compte rendu officiel de sa rencontre avec le dictateur ne fait aucune mention d’une telle mise en garde. Il y est plutôt question d’un projet de pipeline dont Donald Rumsfeld se fait l’avocat auprès du dictateur. Ce pipeline est à l’époque un projet de la compagnie Bechtel, le géant américain des travaux publics, dont George Shultz, le secrétaire d’Etat auquel Rumsfeld doit son voyage à Bagdad, était le PDG jusqu’à son entrée dans l’administration Reagan. Il en redeviendra d’ailleurs, en 1989, l’un des principaux dirigeants. De là à penser que Donald Rumsfeld ait représenté les intérêts de Bechtel auprès de Saddam Hussein, il n’y a qu’un pas. En tout cas, à l’époque il ne voyait pas un terroriste dans ce client en uniforme. Sa complicité avec George Shultz, après s’être consolidée dans diverses affaires commerciales, dure toujours. Après être devenu secrétaire à la Défense, en 2001, Donald Rumsfeld l’a fait entrer au sein du comité de conseil du Pentagone (Defense Policy Board), bien que les règles excluent la participation de personnes présentant un possible conflit d’intérêts. Or, à 84 ans, George Shultz est toujours administrateur de Bechtel, l’un des principaux bénéficiaires des aides à la reconstruction irakienne. Sans passer par la procédure habituelle de mise en concurrence, cette entreprise a obtenu pour 1,8 milliard de dollars de contrats, soit l’équivalent de 15e son chiffre d’affaires en 2002.

1990-1993

les dollars de l’Ère digitale

En janvier 1989, George Bush père entre à la Maison-Blanche. Mais il se garde bien de faire appel à Rumsfeld, qui s’est toujours positionné comme son rival. Qu’importe… Donald va continuer sa vie de businessman. En octobre 1990, il devient PDG de General Instrument, un fabricant de câbles de télécommunication. Cette nomination, il la doit à Theodore J. Forstmann, un financier new-yorkais, fidèle sponsor des campagnes électorales de la famille Bush, qui vient de racheter l’entreprise. General Instrument (GI) traverse alors une passe difficile. L’entreprise a lourdement investi dans les technologies de télévision digitale. Or la FCC (Federal Communication Commission), l’autorité américaine de régulation des télécoms n’a retenu, dans un concours visant à définir le standard de la télévision du futur, que des candidats ayant développé le format analogique. Autant dire que GI risque de se retrouver exclu du marché au profit de ses concurrents – notamment les groupes japonais. Que vient faire dans cette galère un Donald Rumsfeld dépourvu de toute expérience dans la high-tech? La suite de l’histoire éclaire son rôle.

Un mois après l’arrivée de «Don» à la tête de GI, les trois compagnies américaines en compétition devant la FCC se convertissent subitement à la technologie digitale; ce qui permet à GI, par le biais d’une alliance avec l’un des candidats, de se remettre dans le jeu. Puis le comité de sélection de la FCC, au sein duquel est nommé Donald Rumsfeld – en dépit d’un évident conflit d’intérêts –, élimine le consortium japonais, au motif que l’analogique est moins performant que le digital. Ce même comité recommandera ensuite aux candidats restants de former une «grande alliance» en vue de développer un standard digital commun. General Instrument se retrouve alors en position de force. En 1993, Ted Forstmann introduit la firme en Bourse, encaissant cinq fois sa mise de départ, et Donald Rumsfeld se retire avec une plus-value estimée à 7 millions de dollars. En mars 2000, dans une interview, un ancien haut dirigeant de GI, Frank Drendel, apporte une lumière crue sur ces agissements: «General Instrument était le seul à proposer du digital, mais nous avions avec nous Don Rumsfeld, qui avait ses entrées à Washington, dans l’administration.»

Dix ans plus tard, ce standard est un fiasco. Le magazine «Business Week» l’a même qualifié de «plus grosse erreur de la politique de communication du xxe siècle». Une erreur que Donald Rumsfeld attribue, lui, à la FCC... En juin 2001, au cours d’une conférence de presse où il s’épanchait sur sa carrière d’entrepreneur, il expliquait: «J’étais chez General Instrument quand la firme a développé la première télévision digitale haute définition. La FCC est arrivée, s’est emparée de l’affaire et l’a bloquée.» Il s’agit ici d’un travestissement tout à fait caractéristique du discours ultraconservateur: ce qui est – selon toute vraisemblance – un détournement d’une procédure à des fins privées devient une tyrannie bureaucratique étouffant la liberté d’entreprendre. Pour l’anecdote, signalons que le comité de la FCC auquel GI doit son salut était présidé à l’époque par Richard E. Wiley, un avocat d’affaires élevé en politique, comme Rumsfeld, par Richard Nixon et qui se retrouve aujourd’hui à la tête d’un des principaux cabinets d’avocats spécialisés entre autres dans le conseil aux entreprises qui répondent aux appels d’offres du Pentagone. Une véritable manne, avec la politique d’achat et de sous-traitance menée par Donald Rumsfeld.

1993-1999

à bord de Gulfstream

En mars 1990, Ted Forstmann avait acheté une autre entreprise en difficulté, Gulfstream, un fabricant de jets d’affaires. Il fait bientôt monter à bord de Gulfstream quelques proéminentes figures du Parti républicain: George Shultz en 1991, Donald Rumsfeld en 1993, Colin Powell en 1996 (adversaire politique des ultraconservateurs, celui-ci n’hésite pas à l’occasion à se joindre à leurs safaris financiers), et enfin, en 1997, Henry Kissinger, pilier des gouvernements Nixon et Ford, entrent au conseil d’administration. Pour leur participation à quelques réunions par an, ils reçoivent plusieurs milliers d’actions. Et en juin 1999, lorsque Ted Forstmann revend Gulfstream à General Dynamics, le fabricant d’armes, ils encaissent une plus-value d’environ 3 millions de dollars chacun. L’avocat d’affaires en charge des intérêts de General Dynamics au moment de la transaction, William J. Haynes, est aujourd’hui un collaborateur de Donald Rumsfeld. Et pas des moindres: en tant que chef du département juridique du Pentagone, c’est lui qui a organisé le vide législatif, propice à tous les dérapages, dans lequel sont placées les prisons militaires de Guantanamo (Cuba), de Bagram (Afghanistan) ou d’Abou Ghraib (Irak). Face à une commission du Sénat, William J. Haynes, en décembre 2001, reconnaissait son inexpérience en matière de droit pénal. Mais en octobre 2002, devant une congrégation de magistrats ultradroitiers, il assumait, au nom de son chef, la création de ces zones franches carcérales: «Mon patron, Donald Rumsfeld, a une perspective semblable et une semblable détermination à ne pas laisser les dogmes d’aujourd’hui se mettre en travers d’importants objectifs de sécurité nationale.» Ici encore, il s’agit d’un travestissement typique des discours ultraconservateurs: la Constitution américaine, la convention de Genève deviennent des dogmes, des fétichismes bureaucratiques, entraves mesquines à l’action de l’homme responsable et réellement libre.

1988-2001

les retombées de la lutte antiterroriste

En janvier 1997, Donald Rumsfeld devient PDG de Gilead, une société créée dix ans plus tôt dans la perspective de produire des médicaments contre les maladies infectieuses. Le nom de Gilead n’est paut-être pas innocent. Dans un livre à succès publié en 1985, les Etats-Unis se voyaient affublés du nom de Gilead, après qu’une dictature militaire, portée par une population prête à échanger ses droits contre sa sécurité, y eut pris le pouvoir. Mais revenons à l’entreprise. Rumsfeld la connaît bien. Depuis juillet 1988, il siège à son conseil d’administration où figurent plusieurs de ses habituels associés (George Shultz y est entré en 1996). A cette époque, Gilead essaie de trouver des débouchés pour le cidofovir, une molécule antivirale, dont les premiers tests n’ont guère été encourageants: des cancers et de graves lésions rénales sont apparus sur des rats après l’ingestion de quelques doses. Certes, en juin 1996, la FDA a tout de même donné son agrément pour le cidofovir. Mais elle a limité son autorisation à un type bien précis d’infection rétinienne et elle l’a assortie d’un avertissement sur la toxicité du produit. Pas de quoi soutenir un cours de Bourse. D’autant plus qu’en août 1998 la firme a dû se fendre d’une lettre aux médecins américains leur expliquant qu’au vu des nombreux cas d’insuffisance rénale, dont certains mortels, survenus chez les patients traités au cidofovir il était recommandé d’appliquer strictement la posologie.

La bonne nouvelle viendra d’un chercheur du Pentagone, John Huggins, issu du même établissement qu’Arthur Hull Hayes (l’homme qui a légalisé l’aspartame).Il déclare que le cidofovir est très efficace contre le virus de la variole. Dès lors le Pentagone intègre la molécule de Gilead dans ses recherches sur le bioterrorisme. En mars 2002, alors que Donald Rums-feld est devenu secrétaire à la Défense, John Huggins et Karl Hostetler, un universitaire, annoncent qu’ils ont mis au point une nouvelle version du cidofovir, plus pratique, qui pourrait être administrée à la population en cas d’attaque terroriste au virus de la variole. Karl Hostetler est par ailleurs PDG d’une entreprise pharmaceutique, que Gilead rachète en décembre 2002 pour 460 millions de dollars. Le voilà riche. Et voilà aussi assuré l’avenir commercial du cidofovir, puisqu’il est désormais inclus dans le plan Bioshield Project, doté de 6 milliard de dollars, lancé par Bush en février 2003 et destiné à développer médicaments et vaccins contre d’éventuelles attaques biochimiques.

Cependant un membre de l’équipe Bush, Donald Henderson, ancien directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (responsable, dans les années 1970, du programme de vaccination contre la variole), avait posé en mars 2002, dans la revue scientifique «Nature», une intéressante question: pourquoi cet acharnement à développer le cidofovir, alors qu’il est notoirement toxique et qu’on dispose par ailleurs d’une méthode éprouvée, la vaccination? Le docteur Henderson quittera brusquement ses fonctions, deux mois après la publication de ses iconoclastes interrogations.

Donald Rumsfeld est alors le tout-puissant secrétaire à la Défense. Dans son bureau du Pentagone se prépare l’argumentaire sur les prétendues armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein qui débouchera sur la guerre en Irak. Rumsfeld tient déjà son slogan. Ce sera «shock and awe». Vingt ans plus tôt, c’était «sweet and low» pour lancer l’aspartame. Du faux sucre qui donne mal à la tête, un pipeline pour dictateur, une télé qui ne marche pas, un antivariolique qui détruit les reins... Et maintenant une guerre en Irak... C’est l’histoire de toute une carrière qui sous couvert d’idéologie est marquée par l’affairisme.

CHRISTOPHE GRAUWIN

Sources : Lien vers http://www.nouvelobs.com/articles/p2064/a242058.html>

|